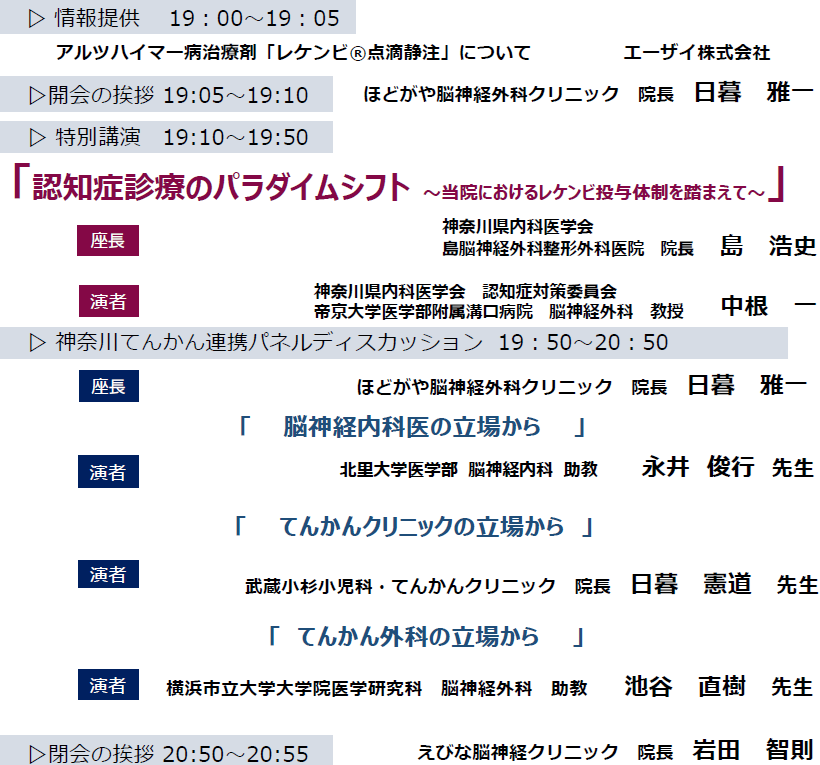

第32回 神奈川脳神経科医会 学術集会-レケンビ・フィコンパ

神奈川脳神経科医会/エーザイ株式会社共催にて、第32回神奈川脳神経開会学術集会がありました。今回、小生当番世話人のお役をいただきました。第一部では、中根一先生より、抗Ab抗体(レケンビ)のご講演 第二部では、てんかん連携パネルディスカッションでした。当会久しぶりの現地+WEB開催でしたが、併せて90人前後の先生方(役割者含む)に参加いただいきました。

◎中根先生ご講演

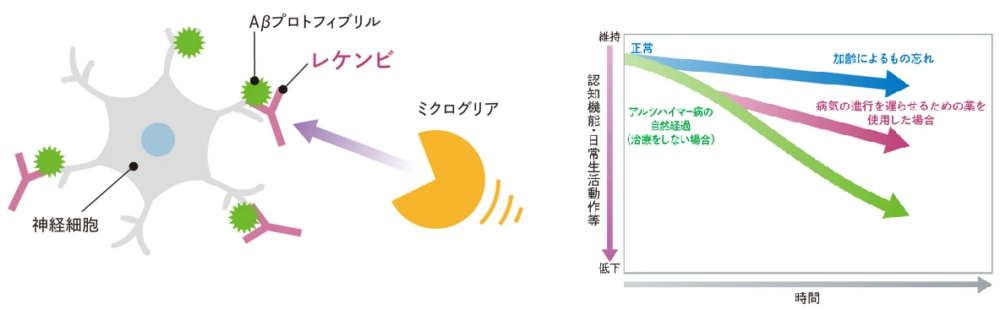

帝京大学医学部付属溝の口病院脳神経外科では、認知症外来開設後18年が経過し、4600件の患者さんをフォローしているとのことです。下図にあげたように、新薬レケンビは、アルツハイマー病の原因とされているアミロイド関連タンパクを除去するお薬です。 75歳未満は積極適応としているとのことです。アルツハイマー型認知症(ほかの各種認知症も)の診断基準のメインは、「一度獲得した認知機能が経時的に障害される」ですが、この薬は、経時的観察により増悪してしまうジレンマを内包しています。中根先生は、MCIの段階で、問診で疑った場合、髄液検査でアルツハイマー病の確定診断をしているとのことです。我々一般医科も、髄液検査もしくはPET検査が、保険診療でできるようになることを期待します。

★てんかん連携パネルディスカッション

◎北里大学 脳神経内科 永井俊行先生:大学救急にててんかんの救急治療にもあたっています。てんかん有病率は65歳で2%(ちなみに認知症は1.5%)と、幼少期にあわせて年齢とともに有病率が高まります。高齢者てんかんでもよくみられる非けいれん性てんかん重責NCSEが多く、精査加療目的で紹介が多いようです。現況では、長時間ビデオモニタリング脳波ができないので、EEGの判読体制の強化が必要とのことでした。年間脳波件数は、2400件程度あるとのことです。

てんかん症候群:発作型を特定することは治療のうえで重要である。病型 焦点/全般 病因不明など てんかん症候群 判別にむずかしい場合は北里へ。

・若年性ミオクロニーてんかんJME:一番多い全般性てんかん

◎武蔵小杉小児科てんかんクリニック 日暮憲道先生:慈恵医大・聖マリアンナ医科大学・横浜市立大学との連携がスムーズ。自然収束性てんかんという、小児期にあったてんかんが自然緩解する場合があり、服薬中断を検討できる。薬剤抵抗性てんかん(薬を複数使用しても改善しない発作)は手術適応を検討。小児科から→成人科への移行をスムーズに情報共有が必要。現状、てんかん誤診が多い:特に、見逃し チックやスパズムをてんかんと診断。酵素誘導薬に注意:抗てんかん薬には、他の病気の薬の効果を減弱するものがある。心因性非てんかん性発作PNES:精神的要因で、あたかもてんかんであるかのような症状を作り出す(偽発作)。救急外来での「とりあえずレベチラセタム」は注意→薬なしでてんかん専門医の受診が必要。

◎横浜市立大学脳神経外科/YCUてんかんセンター 池谷直樹先生:薬剤抵抗性てんかん30%ですが、手術にいたっているのは0.6%であり、海外でも1.2%と未だ連携が少ない。二剤1年の薬剤抵抗性てんかん 3剤目以降は横ばい のことが多く、てんかん外科医に相談してほしい。Ex.よくある側頭葉てんかん・海馬硬化症 → 切除で80%てんかん抑制が可能。ビデオモニタリング脳波でより精緻なてんかん診断と適切な治療を目指す。

(以下、未整理)

認知症 PD 脳卒中後遺症

YCUニューロサイエンス部門 AEDで発症抑制

BCI ASL 脊損

◎玉川先生:当会で、てんかん委員会作成にあたり、その目標をしめされました。てんかん患者に真っ先に触れることの多い、救急医やかかりつけ医、非てんかん専門医に対して、その道しるべとなるようなガイドパンフレット作製など。

最後に残った関係者で集合写真(^_-)-☆

最後に残った関係者で集合写真(^_-)-☆