- 生活習慣病

- 生活習慣病の経過について

- 生活習慣と生活習慣病の関係

- 生活習慣病の予防

- 生活習慣病予防と対策のスローガン「一無、二少、三多」

- 生活習慣病を予防するための共通点

- 生活習慣病に関するよくある質問

生活習慣病

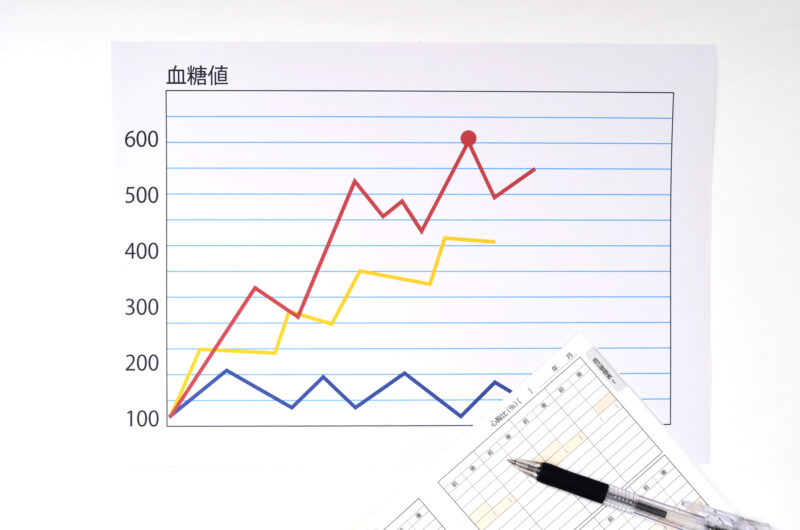

生活習慣病とは、特定の疾患をさす疾患名ではなく、日ごろの健康に良くない生活習慣によって引き起こされる慢性疾患の総称です。代表的な生活習慣病は、糖尿病や高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、メタボリックシンドロームです。これらの生活習慣病は初期の自覚症状のないことが多く、気が付かないうちに進行してしまうという特徴があります。生活習慣病は動脈硬化を招くため、生活習慣病を起因として一過性脳虚血発作や脳卒中などの病気を発症し生活習慣病を自覚することが多いです。心房細動や頸動脈プラークが原因となることもあります。一度、脳卒中になったら原因追及と再発予防が重要です。そのため、定期健診や人間ドックを受け、血糖値や血圧、コレステロール値を確認することが予防につながるのでおすすめです。

生活習慣病とは、特定の疾患をさす疾患名ではなく、日ごろの健康に良くない生活習慣によって引き起こされる慢性疾患の総称です。代表的な生活習慣病は、糖尿病や高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、メタボリックシンドロームです。これらの生活習慣病は初期の自覚症状のないことが多く、気が付かないうちに進行してしまうという特徴があります。生活習慣病は動脈硬化を招くため、生活習慣病を起因として一過性脳虚血発作や脳卒中などの病気を発症し生活習慣病を自覚することが多いです。心房細動や頸動脈プラークが原因となることもあります。一度、脳卒中になったら原因追及と再発予防が重要です。そのため、定期健診や人間ドックを受け、血糖値や血圧、コレステロール値を確認することが予防につながるのでおすすめです。

生活習慣病の経過について

生活習慣病の自覚症状がない場合でも、健康に良くない生活習慣を継続すると身体に影響が蓄積されていき、経過が悪いと心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、脳出血などの深刻な疾患を発症する可能性が高まります。生活習慣病は治療せずに放置すると、介助や介護を受けずに生活ができる期間である「健康寿命」が短くなる可能性があり、生活の質が低下するだけでなく、最悪の場合には命に関わる状況をもたらします。そのため日ごろから生活習慣を整え、定期的に健康診断を受けることで生活習慣病の発症リスクに注意しておくことが重要です。

生活習慣と生活習慣病の関係

生活習慣病は主に食習慣や、運動習慣、喫煙、飲酒、ストレス、不眠といった生活習慣が発症や進行に関わっています。

生活習慣病の予防

生活習慣病の予防には、一般的に健康的な生活といわれている習慣と定期的に健康診断を受けることで、体の状態を確認することが重要です。また、重症化する疾患を知ることも生活習慣の意識改善につながり有効です。

生活習慣病の予防には、一般的に健康的な生活といわれている習慣と定期的に健康診断を受けることで、体の状態を確認することが重要です。また、重症化する疾患を知ることも生活習慣の意識改善につながり有効です。

適度な運動やバランスの良い食事、飲酒は適量にとどめる、禁煙などの日々の生活習慣病予防を行いましょう。

定期的に健康診断を受けることで体の状態を確認、把握しましょう。

生活習慣病は脳卒中のほかにも、心疾患、糖尿病網膜症、がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などのさまざまな深刻な疾患を引き起こします。

生活習慣病予防と対策のスローガン「一無、二少、三多」

生活習慣病の予防や対策には「一無、二少、三多」を心がけることが効果的です。一無(一無)とは、「無煙・喫煙」、二少(にしょう)とは、「少食・少酒」、三多(さんた)とは、「多動・多休・多接」を表します。

生活習慣病を予防するための共通点

生活習慣病は、遺伝要因・外部環境要因・生活習慣要因の3要因が複雑に関連して発症すると考えられています。これら3要因のうち生活習慣要因は患者様ご自身で改善ができます。

高血圧症

高血圧症とは、外来時の血圧測定で、最高血圧(収縮期血圧)が140mmHg以上または、最低血圧(拡張期血圧)が90mmHg以上のどちらか、または両方を満たす場合をいいます。高血圧の状態が長く続くと、心臓から血液を血管へ送り出すたびに血管に負荷をかけて、血管壁を厚くします。やがて動脈硬化が進むと、脳卒中や心臓病(心筋梗塞や心不全、狭心症など)、腎臓病といった重い合併症を引き起こすことがあります。高血圧は自覚症状がないため、定期健康診断や人間ドックを活用したり、定期的に血圧を測ることで注意しましょう。高血圧は、原因が特定できない「本能性高血圧」と、他の疾患が原因となって起こる「二次性高血圧」があります。本能性高血圧は、原因が特定できないとされていますが、遺伝的要因や肥満、過食、偏食、飲酒、ストレス、運動不足、塩分の過剰摂取などの生活習慣が要因となって発症していると考えられています。二次性高血圧は甲状腺疾患や睡眠時無呼吸症候群などの疾患や薬剤によって引き起こされることがあります。遺伝性素因もあるので、親兄弟の病歴がある場合は注意してください。

高血圧症とは、外来時の血圧測定で、最高血圧(収縮期血圧)が140mmHg以上または、最低血圧(拡張期血圧)が90mmHg以上のどちらか、または両方を満たす場合をいいます。高血圧の状態が長く続くと、心臓から血液を血管へ送り出すたびに血管に負荷をかけて、血管壁を厚くします。やがて動脈硬化が進むと、脳卒中や心臓病(心筋梗塞や心不全、狭心症など)、腎臓病といった重い合併症を引き起こすことがあります。高血圧は自覚症状がないため、定期健康診断や人間ドックを活用したり、定期的に血圧を測ることで注意しましょう。高血圧は、原因が特定できない「本能性高血圧」と、他の疾患が原因となって起こる「二次性高血圧」があります。本能性高血圧は、原因が特定できないとされていますが、遺伝的要因や肥満、過食、偏食、飲酒、ストレス、運動不足、塩分の過剰摂取などの生活習慣が要因となって発症していると考えられています。二次性高血圧は甲状腺疾患や睡眠時無呼吸症候群などの疾患や薬剤によって引き起こされることがあります。遺伝性素因もあるので、親兄弟の病歴がある場合は注意してください。

糖尿病

糖尿病とは、膵臓で作られるホルモンであるインスリンが十分に働かないために血液中に含まれるブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。糖尿病は免疫のはたらきによって膵臓のβ細胞が破壊されてしまい全くインスリンが分泌されなくなることで起こる「1型糖尿病」と、遺伝や生活習慣の乱れによってインスリンが少量しか分泌されなくなることで起こる「2型糖尿病」があります。糖尿病になっても初期は自覚症状が現れにくいとされていますが、人によっては、異常な喉の乾きや倦怠感、尿が多い、体重減少などの症状を起こします。また、糖尿病は血糖のコントロールを行わないで放置していると、次第に血管が傷つき、糖尿病網膜症や糖尿病腎障、糖尿病神経障害などを発症したり、動脈硬化の促進によって脳卒中や心筋梗塞、狭心症を発症します。当院では、専門家と連携しながら管理いたします。

糖尿病とは、膵臓で作られるホルモンであるインスリンが十分に働かないために血液中に含まれるブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。糖尿病は免疫のはたらきによって膵臓のβ細胞が破壊されてしまい全くインスリンが分泌されなくなることで起こる「1型糖尿病」と、遺伝や生活習慣の乱れによってインスリンが少量しか分泌されなくなることで起こる「2型糖尿病」があります。糖尿病になっても初期は自覚症状が現れにくいとされていますが、人によっては、異常な喉の乾きや倦怠感、尿が多い、体重減少などの症状を起こします。また、糖尿病は血糖のコントロールを行わないで放置していると、次第に血管が傷つき、糖尿病網膜症や糖尿病腎障、糖尿病神経障害などを発症したり、動脈硬化の促進によって脳卒中や心筋梗塞、狭心症を発症します。当院では、専門家と連携しながら管理いたします。

脂質異常症

脂質異常症とは、コレステロールや中性脂肪分など、血液中の脂肪分が多すぎたり少なすぎる状態を言います。脂質異常症になると、血液中の脂肪分が多すぎたり少なすぎたりすることによって血管が狭まったり、詰まり、動脈硬化を起こし、脳卒中や心筋梗塞などの疾患を引き起こす可能性があります。主な原因は、遺伝や偏食、過食などの乱れた食生活や運動不足、慢性的な肥満などです。また、脂質異常症は生まれつきかかりやすい体質の人もいるほか、他の疾患や服用している薬の影響によって生じることもあります。脂質異常症は自覚症状が現れにくいため、健康診断や人間ドックなどの血液検査で血液中の脂質が多いことが判明し、動脈硬化の進行を確認する検査で発症に気づくことが多いです。脂質異常は、治療介入が必要な場合もありますが、重度の場合は専門医へつなぎます。

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは、以下の基準において①内臓脂肪型肥満であることの他に②脂質異常、③高血圧、④高血糖のうち2つ以上を満たす状態を言います。また、内臓脂肪型肥満になると、脂肪細胞から「アディポサイトカイン」という物質が異常に分泌されるようになります。アディポサイトカインは糖尿病や高血圧症、脂質異常症を引き起こす要因であるため、内臓脂肪型肥満になることで中性脂肪値やコレステロール値、血圧、血糖値のすべてに異常が起こりやすくなり、脳卒中や心疾患、糖尿病などの疾患の発症リスクが上昇します。

メタボリックシンドロームの診断基準

①内臓脂肪の蓄積

腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上を満たす(男女ともに腹部CT検査の内臓脂肪面積が100平方センチメートル以上相当)

②脂質異常

中性脂肪が50mg/dL以上、HDLコレステロールが40mg/dL未満のどちらかまたは両方を満たす

③高血圧(高血圧症の診断基準とは異なる)

最高血圧(収縮期血圧)が130mmHg以上、最低血圧(拡張期血圧)が85mmHg以上のどちらかまたは両方を満たす

④高血糖(糖尿病の診断基準とは異なる)

空腹時血糖値が110mg/dL以上

生活習慣病に関するよくある質問

生活習慣病は何人に1人の割合で発症しますか?

病気の種類や統計の取り方によりますが、日本では国民の約15%が七大生活習慣病を患っているとされています。七大生活習慣病とは、がん(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患、糖尿病、肝疾患(肝硬変)、腎疾患(慢性腎不全)を総称したものになります。がん、心疾患、脳血管疾患の三大生活習慣病でみた場合は、全死亡原因の約半数を占めているとされています。

生活習慣病に有効な運動はどれくらいですか?

「1日30分、週5日以上」の有酸素運動(ウォーキング・自転車・水泳など)が推奨されています。日常生活の中で階段を使う、1駅分歩くなど意識的に取り入れていくと良いでしょう。

また、筋力の低下を防ぐため、スクワットやストレッチといった軽い筋トレを週2~3回取り入れることもおすすめです。

心臓や関節などに持病のある方は、無理をせず医師と相談しながら出来る範囲で運動を始めてみましょう。

生活習慣病は薬を飲むことで治りますか?

生活習慣病で処方される薬は、一般的に病気の根本を治すものではなく数値をコントロールするものです。

そのため、自己判断で中止すると血圧や血糖が急上昇し、合併症のリスクを高めてしまいます。

生活習慣の改善により体重や血糖値が安定することで薬の量を減らすことも検討されます。まずは医師に指示された量とタイミングにて薬を服用するようにしましょう。

生活習慣病とメタボリックシンドロームの違いは何ですか?

メタボリックシンドローム(メタボ)は、内臓脂肪の蓄積により糖や脂質、血圧の異常が同時に見られる状態のことを指します。メタボリックシンドロームを放置することで、糖尿病や心筋梗塞などの生活習慣病を発症しやすくなります。つまり、メタボリックシンドロームは生活習慣病の前段階と表現でき、早期に生活習慣を改善させることが重要です。

肥満症と単なる太り過ぎは違いますか?

違います。

肥満症はBMI25以上、かつ高血圧・糖尿病・脂質異常症など健康障害を伴っている状態を指します。

生活習慣病は遺伝しますか?

生活習慣病は、体質的な遺伝も関係しますが、食事や運動といった生活習慣が大きく影響します。家族に同じような生活習慣(食習慣)がある場合、家族全体で健康的な生活習慣を心掛けるようにしましょう。

血圧でやばい数値はいくつですか?

血圧でやばい(危険な)数値は、ただ血圧が高いだけでなく、脳卒中や心筋梗塞などの重大な合併症を起こす危険が高い状態を指します。医学的には、①上(収縮期血圧)が180mmHg、または下(拡張期血圧)が110mmHg以上、②上(収縮期血圧)が160mmHg以上で何日も続く、③下(拡張期血圧)が100mmHg以上で続く状態を指します。

なお、頭が割れるように痛い、ろれつが回らない、手足が痺れる、胸が締め付けられるように痛い、息が苦しい(呼吸が荒い)、視界がぼやけるといった症状がありましたら、血圧の数値に関わらず救急外来を受診するようにしましょう。

血圧を下げる方法はありますか?

血圧を下げるためには、以下のような生活習慣の改善を心掛けましょう。

- 減塩

- 適度な運動(ウォーキングなど)

- 体重の管理

- 禁煙

- ストレス対策

- 十分な睡眠

など

脂質異常症の薬はいつから必要になりますか?

生活習慣の改善を3~6か月継続してもコレステロール値が改善しない場合、あるいは高血圧や糖尿病などの動脈硬化の危険因子がある場合に、薬を使用した治療を行います。