頭痛外来の担当医

- 日暮医師

- 大島医師

- 鴨川医師

※二次性頭痛はすべての医師が診療可能です

危険な頭痛とは

危険な頭痛とは、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳卒中をはじめ、何か別の原因があっておこる頭痛で、経験したことがないほど激しい頭痛や、徐々に痛みが強くなる頭痛、立っていられないほどの頭痛、吐き気を伴う頭痛があります。できるだけ早く適切な治療を受けないと命の危険や後遺症が残ることもあるため、緊急受診が必要になります。その他の頭痛ではMRI検査などの検査を行うことで頭痛が危険ではないかどうかを調べます。頭痛は、睡眠不足や目の疲れなどによって日常的に現れる症状でもあります。片頭痛など慢性的に頭痛を持っている方も多いですが、中には危険な頭痛である場合もあるため、気になることがあったら、できるだけ早く受診しましょう。

危険な頭痛とは、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳卒中をはじめ、何か別の原因があっておこる頭痛で、経験したことがないほど激しい頭痛や、徐々に痛みが強くなる頭痛、立っていられないほどの頭痛、吐き気を伴う頭痛があります。できるだけ早く適切な治療を受けないと命の危険や後遺症が残ることもあるため、緊急受診が必要になります。その他の頭痛ではMRI検査などの検査を行うことで頭痛が危険ではないかどうかを調べます。頭痛は、睡眠不足や目の疲れなどによって日常的に現れる症状でもあります。片頭痛など慢性的に頭痛を持っている方も多いですが、中には危険な頭痛である場合もあるため、気になることがあったら、できるだけ早く受診しましょう。

危険な頭痛・見逃してはいけない頭痛例

頭痛外来を受診される皆様へ

当院の頭痛外来では、問診を行い、基本的にMRI検査を行い診療・診断を行っています。すでに直近3ヵ月以内に他の病院でMRI検査を行った方は、画像データの入ったCDをお持ちいただき受付に提出してください。また、片頭痛の増悪など十分経験された状態であれば申し出ください。データをお持ちであっても、経時的な変化の確認が必要な場合は、再度MRI検査を行う場合があります。

頭痛の種類

頭痛には、明らかな原因のない一次性頭痛と原因疾患のある二次性頭痛に分かれます。頭痛で外来に来られる方の90%は一次性頭痛になり、残り10%が二次性頭痛になります。

一次性頭痛

MRI検査をはじめ、各種検査を行っても原因のはっきりしない頭痛です。片頭痛、緊張型頭痛、三叉神経自律神経性頭痛TACS(群発頭痛など)、その他の一次性頭痛(運動時頭痛、新規発症持続性連日性頭痛、睡眠時頭痛など10種類)薬剤の使用過多による頭痛(以前の薬物乱用頭痛)、起立性調節障害などが該当します。

一次性頭痛は、国際分類に従った正確な診断と治療が必要となります。まずはご相談ください。

片頭痛

片頭痛とは、何らかの原因で三叉神経終末からCGRPが分泌され、脳の血管が収縮ののち急激に拡張することで引き起こされる頭痛で、「ズキンズキン」と脈打つような痛みが起こる疾患です。ストレスや睡眠不足、疲労、気候や気圧の変化、光や音、月経などのホルモンバランスの変化などによって引き起こされると考えられています。近年は片頭痛の新薬(抗CGRP抗体薬)が登場し、片頭痛を軽減することが可能になりました。なお、抗CGRP抗体薬は施設基準が定められていますが、当院は施設基準を満たすため、使用することができます。

緊張型頭痛

緊張型頭痛とは、精神的ストレスや、眼精疲労、不眠などによって筋肉が収縮することが原因で起こる頭痛で、後頭部や側頭部を終身とした重苦しい感じや締め付けられる感じが起こります。日本人に多く見られる頭痛の1つで、同じ姿勢を長時間続けたり、パソコンやスマートフォンなどの画面を長時間見ること、長距離運転などによって引き起こされます。

群発頭痛

群発頭痛とは、片目の奥や側頭部・項部の辺りに強く痛む発作が、1日に数回も起こり、1-2ヵ月間続く疾患です。頭痛の原因ははっきりとわかっていませんが、内頸動脈(海綿状脈動部)周辺の炎症が関与していると考えられています。若い男性に多く発症します。

薬物乱用頭痛

薬物乱用頭痛とは、頭痛薬の使用過多によって脳が痛みに敏感になることで起こる頭痛です。頭痛に効果のある痛み止めを1ヵ月間に10日以上連続して使用していると、薬物乱用頭痛を起こす可能性があります。頭痛薬の使用過多の状態が続くと、頭痛薬の効果が低下し、持続時間も短くなるため、結果として頭痛薬の内服によって頭痛が誘発されるといった悪循環が起こります。薬物乱用頭痛を起こしている場合は、適切な指導の下、鎮痛剤からの離脱をお手伝いします。

混合型タイプ

混合型タイプとは、片頭痛と緊張型頭痛が同時に起こる状態です。片頭痛と緊張性頭痛は同時に起こることが多いですが、原因はそれぞれ異なるため、それぞれに適した治療を行うことが重要です。なお、片頭痛は体が温まると痛みが増し、緊張型頭痛は体が冷えると痛みが増すため、治療法だけでなく、対処法もそれぞれ異なります。

二次性頭痛

何らかの脳疾患が原因となり起こる頭痛です。脳卒中、可逆性脳血管攣縮症候群、低髄液圧症候群、下垂体卒中、キアリ奇形による頭痛、蓄膿症、緑内障、感染症による頭痛、脳腫瘍 などがあり、治療せず放置すると命にかかわる可能性があります。

二次性頭痛は、正確な診断と原因に対する治療が必要になります。

くも膜下出血

くも膜下出血とは、脳の保護膜の1つ、くも膜の内側の太い血管が裂けて出血を起こした状態です。激しい頭痛や意識障害、嘔吐、吐き気などの症状が起こり、命に危険が及ぶ可能性や後遺症が残る可能性高いため、速やかに治療を受けることが必要です。くも膜下出血の原因の約80%は、脳動脈瘤の破裂や脳動静脈奇形の破裂によるものであるため、未然にMRI検査を受けて、脳動脈瘤や脳動静脈奇形を発見し、破裂を防ぐための治療を行うことが重要です。

脳出血

脳出血とは、脳内の非常に細い動脈が破裂して出血し、出血によって神経細胞が障害されることでさまざまな症状が起こる疾患です。症状の程度には個人差があり、頭痛をほとんど感じない場合もあれば、急激な頭痛が起こる場合もあり、血管が裂けた場所によっては痺れや麻痺、嘔吐、吐き気、言葉が上手く話せない、めまいなどの症状を伴います。脳出血は、高血圧などの生活習慣病による動脈硬化によって引き起こされることが多いです。治療後も、麻痺や発話困難、手足のこわばりなどの後遺症が残ることが多いです。後遺症に対するケアと、再発予防が大切です。

脳腫瘍

脳腫瘍とは、頭の中に発生する腫瘍の総称で、細かく分類すると100種類以上があります。脳腫瘍には、数年以上かけて徐々に大きくなる良性の腫瘍と、数週間から数ヵ月で急速に成長する悪性の腫瘍があります。腫瘍が大きくなると、視覚障害や手足の麻痺などを起こします。それぞれ治療難易度や、後療法がかわります。予後をよくするためには、それぞれの各専門家が治療すべきです。

頭痛専門医にかかるメリット

頭痛専門医の使命は、3つあります。

1.二次性頭痛の診断

診断に必要な情報を得られる項目をまとめた問診とMRI、採血などの検査である程度除外できます。髄液検査が必要な場合は対応できる医療機関に相談します。特に、低随液圧症候群や可逆性脳血管攣縮症候群、椎骨動脈解離、キアリ奇形、典型的三叉神経痛、舌咽神経痛、血管炎、髄膜炎、視神経炎、緑内障、水疱の遅れる帯状疱疹などは、診断も含め慣れと経験が必要です。問診診察だけや、CTだけではわからない部分もありますので注意が必要です。

2.一次性頭痛の鑑別と治療

特に頭痛専門医に期待される部分です。上記に示したように、一次性頭痛は片頭痛と緊張型頭痛だけではありません。地道な問診と頭痛ダイアリーによる定期的な定量評価が解決の近道です。

3.抗CGRP関連薬(CGRPmAbs)の経験が豊富(エムガルティ・アジョビ・アイモビーグ)

こちらも特に頭痛専門医に期待される部分です。昭和・平成の従来予防薬や漢方は、片頭痛のメカニズムに間接的に作用するものであり、副作用や禁忌(その薬を使用してはならない疾患・状態)もあります。片頭痛の頻度・重症度が増加している局面(EM⇒CM conversion)、すなわち頭痛日数が月10日を超えるような高頻度反復性片頭痛EMで頭痛があたりまえとなり、加えて薬物乱用頭痛(MOH)が併発することにより慢性片頭痛移行がOdds比40倍となり難治化します。そうなると、転職・欠勤・欠席が当たり前となるような高度な生活支障・労働生産性が低下しますので、受験や入職をクリアしたり・休職退職危機を回避するAlternativeとしてCGRP薬は適応になります。高額なお薬(患者負担・公費負担ともに)なため、必要十分性を常に考えながら、開始基準~メンテナンス~テーパーオフ(卒薬)のタイミングを患者・医師で決める必要がありますshared decision making (SDM)。CGRP薬をうまく使っていく技とピットフォールを多く患者さんからのフィードバックで教えてもらっています。是非、ご相談でもいらしてください。

初診でも当日内早めに対応し、脳卒中などの怖い二次性頭痛を除外すように心がけています。「正しい治療は、正しい診断から」であり、頭痛管理ツールを使用し、薬を使わないアイデアも併せて行います。生活リズムの調整や、ストレスマネージメントに加え、日々の姿勢や頭痛体操などを指導しております。

頭痛外来の流れ

1問診・神経学的診察

初診時には、患者様のご家族に頭痛をお持ちの方、脳卒中罹患者がいないか確認します。また、目や耳、鼻に何らかの病気を抱えていないか確認します。

初診時には、患者様のご家族に頭痛をお持ちの方、脳卒中罹患者がいないか確認します。また、目や耳、鼻に何らかの病気を抱えていないか確認します。

頭痛がある場合、頭痛の頻度や強さ、痛みの種類(ズキズキするかなど)、痛む部位なども確認します。

2MRI検査

必要に応じてMRI検査を行います。

MRI検査では、物忘れの原因がくも膜下出血や脳梗塞などの脳疾患によるものでないか、確認します。

頭痛の直接の原因でなくても、副鼻腔炎(蓄膿症)や頸椎症など、頭痛を悪化させる原因を発見できる場合があります。

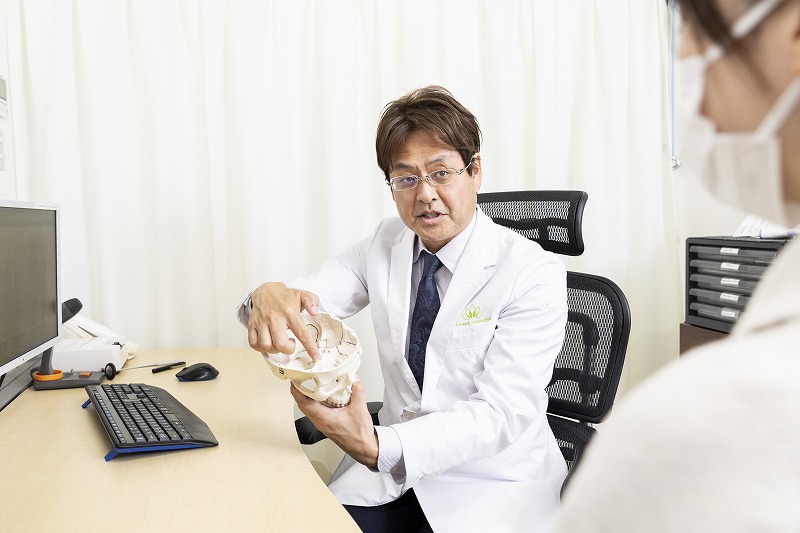

3診断・治療

診察およびMRI検査の結果をもとに診断、治療を行っていきます。認知症の原因が何らかの疾患による場合、原因となる疾患の治療を行っていきます。

診察およびMRI検査の結果をもとに診断、治療を行っていきます。認知症の原因が何らかの疾患による場合、原因となる疾患の治療を行っていきます。

何も原因となる疾患がない一次性頭痛の場合には、頭痛の予防薬や漢方薬、神経伝達物質であるCGRPをブロックする薬の皮下注射(片頭痛予防注射)を使用することがあります。

妊娠の有無、年齢に応じて、患者様に合わせた薬を使用していきます。

4生活指導・頭痛の管理

頭痛の原因は、特定の1つに限らず、様々な要因が複雑に絡み合うことがあります。そのため、当院では、必要に応じて食事や睡眠、運動、ストレスマネジメントなど生活習慣のアドバイスを行っています。

また、患者様ご自身で頭痛の状態を把握できるように、日々の頭痛の状態を記録する「頭痛ダイアリー」の活用を推奨しています。

5継続的な診療・頭痛の予防

慢性的な頭痛にお悩みの場合、継続的に診療を受け続けることが重要です。そのうえで、神経伝達物質であるCGRPをブロックする薬の皮下注射(片頭痛予防注射)の中止するタイミング、セカンドオピニオンなどをご提案させていただきます。

当院では、お忙しい方にも継続した診療を受けていただけるようにオンライン診療も行っています。ぜひご活用ください。

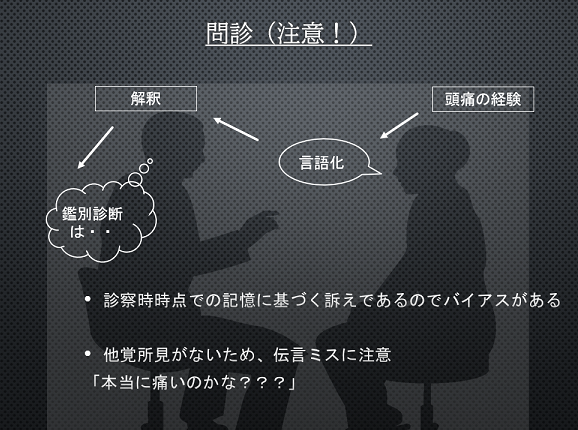

問診バイアスについて

以下のスライドのように、頭痛診療にはバイアスがたくさん生じるため、注意深く鑑別診断をしぼることが重要です。

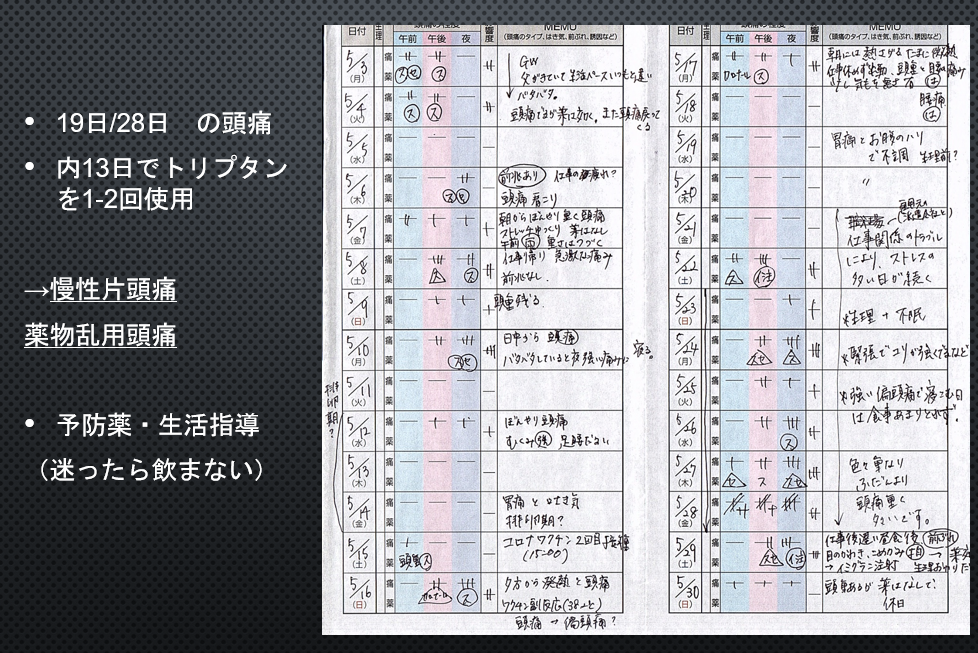

頭痛ダイアリーによる定量化とは

以下のスライドのように、28日間の発作頻度や生活支障度などの主要パラメーターがわかります。診断や、頻度重症度、治療効果判定に役立ちます。自分の頭痛を客観視することで、生活上でのエラーなども見つけやすくなります(認知行動療法)

担当医からのメッセージ

急に頭痛がするようになったり、いつもと様子や頻度が違う頭痛が起こるようになった、頭痛が長く続いている、鎮痛剤を服用する頻度や量が増えている、頭痛がひどくて家事や学業、仕事ができないことがあるなどの場合は受診を強く勧めます。その他にも頭痛でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

ヘンズツウかるた

ヘンズツウかるたとは、家庭・職場・学校などで、片頭痛のあれこれを楽しく学ぶ目的で作られたかるたです。

頭痛について詳しく知りたいかたは、頭痛学会HP e-larning(動画で学ぶ頭痛)(https://www.sv4.sasj2.net/AUTH/jhs/login )をお勧めします。

※内容は専門的です。